Was uns ein „Stillleben“ auch heute noch geben kann

„Das Leben ist kein Stillleben.“ Wie recht Oskar Kokoschka, ein bedeutender Vertreter des Expressionismus, damit hatte. Denn wenn man wie ich in Köln lebt, bestätigt sich das jeden Tag aufs Neue. Die Domstadt ist für ihre lebensfrohe Quirligkeit bekannt. Aber sie ist auch oft genug schrill und hektisch. Schaut man indes aufs Weltgeschehen, vermittelt sich einem der Eindruck: Es ist nicht nur hier so. Das Leben ist generell laut geworden. Dies mag einer der Gründe sein, warum die künstlerische Ausdrucksform des Stilllebens aus der Mode gekommen ist.

Ehrlich gesagt habe ich sie denn auch früher immer als etwas nichtssagend empfunden. Doch mittlerweile sehne ich mich nach solch eingefrorenen Augenblicken. Denn im Zuge des Älterwerdens habe ich längst bemerkt: Das Leben ist ein Marathonlauf und braucht Momente des Innehaltens. In meinem vorliegenden Blogbeitrag möchte ich daher einmal der Frage nachgehen, was uns ein Stillleben auch heutzutage noch geben kann.

Durch Suchtmittel erzwungenes „Stillleben“ – ein Ersatz für echtes Zur-Ruhe-kommen?

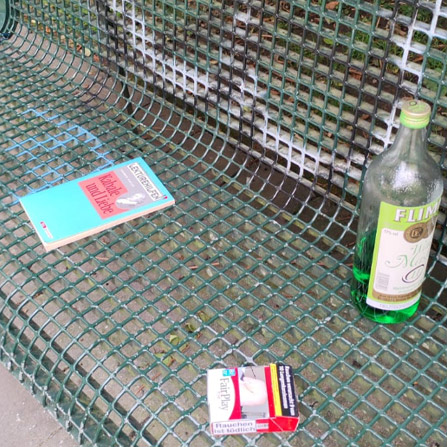

Immer mehr Menschen brennen unter dem heute gemeinhin herrschenden Leistungsdruck aus und flüchten sich dann in den Konsum von Suchtmitteln. Denn sie versprechen ein rasches Runterkommen oder – anders ausgedrückt – ein Stillleben auf Knopfdruck. Doch ist der Griff zum Beispiel zu Alkohol und Zigaretten wirklich ein adäquater Ersatz für echtes Zur-Ruhe-kommen und innere Sammlung? Die Inspiration zu dieser Frage wurde in der Tat durch eine Art „Stillleben“ ausgelöst. Allerdings wurde es nicht in künstlerischer Absicht drapiert. Vielmehr entdeckte ich es beim morgendlichen Gassigehen mit meinem neuen Hund als eher zufällige Hinterlassenschaft auf einer Parkbank.

Bereits in ihrer Blütezeit steckten Stillleben oft voller Symbolik. In dieser Hinsicht steht das hier gezeigte Arrangement seinen „Vorfahren“ in nichts nach: eine Schachtel „Fairplay“, eine Flasche „Flimm“, eine Lektürehilfe zu „Kabale und Liebe“ und ein mit Graffiti versehenes Gitter als Unterlage beziehungsweise Hintergrund. Mir kommt es als eine Metapher auf Essentials unseres heutigen Lebens vor, wie es treffender nicht sein könnte.

Was bitte schön ist an „Fairplay“ fair?

Trotz satter Preissteigerungen und abschreckender Packungsbilder ist Tabak nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil unserer Genuss- sowie auch „Suchtkultur“. Je nach Quelle und Erhebungsmethode schwanken die aktuellen Zahlen zwischen 11,6 und 16,2 Millionen Rauchern und Raucherinnen in Deutschland. Rund 4 Millionen davon wird ein problematischer Konsum zugeschrieben. Dabei sind die gesundheitsschädlichen Nebenwirkungen von Zigaretten und Co. hinlänglich bekannt.

Schon in meiner Jugendzeit hieß es augenzwinkernd, aber doch mit ernstem Hintergrund: „Siehst du die Leichen am Wegesrand, das sind die Leichen von Peter Stuyvesant.“ Letztlich ist es somit ein weitaus höherer Preis als die heute üblichen acht und mehr Euro, die für eine Packung „Duft der großen weiten Welt“ anfallen. So lautete damals der längst kultgewordene Werbeslogan von Peter Stuyvesant. Doch dieser Duft hat es eben in sich. Denn 250 im Zigarettenrauch enthaltene Substanzen gelten als toxisch, 70 davon als krebserregend. Wie man vor diesem Hintergrund auf die Idee kommen kann, eine Zigarettenmarke „Fairplay“ zu nennen, ist mir ein Rätsel. Natürlich verstehe ich, dass man damit höchstwahrscheinlich auf ein gegenüber Mitbewerbern günstigeres Preis-Leistungsverhältnis anspielt. Ob es wirklich so ist, kann ich nicht beurteilen. Aber was ist bitte schön fair daran, wenn man sich für acht Euro nicht nur 23-mal Qualmgenuss, sondern auch den Tod auf Raten einkauft?

Deutschland – ein Land von Trinkern?

Beim Thema Alkohol sieht es nicht viel anders aus. Auch Ethanol beziehungsweise Acetaldehyd als eines seiner Abbauprodukte im Körper ist ein Zellgift und erhöht signifikant das individuelle Krebsrisiko. Eine solide Studienlage zeigt mittlerweile durchgängig, dass dies schon bei moderatem Konsum gilt. Insofern hat sich heute in der Medizin unter dem Aspekt der Gesundheitsvorsorge die Erkenntnis durchgesetzt: Nicht nur jede Zigarette, sondern auch jedes Glas Alkohol ist zu viel. In großen Teilen unserer Gesellschaft ist diese Erkenntnis allerdings noch nicht angekommen. Denn während die Schädlichkeit von Zigaretten gemeinhin anerkannt ist, tut man sich hierzulande noch immer schwer, dies auch für Alkohol zu akzeptieren. Stattdessen wird das berühmte „Gläschen in Ehren“ nach wie vor bagatellisiert.

Dementsprechend überflügeln die aktuellen Verbreitungs- und Konsumzahlen von Alkohol die von Tabak bei weitem. So geben 89,2 Prozent der 18- bis 64-Jährigen an, innerhalb von 12 Monaten Alkohol getrunken zu haben (12-Monats-Prävalenz). Das entspricht knapp 45 Millionen Menschen und ist mehr als die Hälfte der Gesamteinwohnerzahl in Deutschland. Im europäischen Vergleich liegen wir damit im oberen Drittel. Und rund 16,6 Millionen Personen trinken laut Deutschem Ärzteblatt so riskant und suchtkrank, dass medizinischer Handlungsbedarf besteht.

Es sind schockierende Zahlen, die zeigen, dass Alkohol von der Verbreitung her Tabak längst den Rang abgelaufen hat. Das ist auch für mich neu. Denn ausgehend von meinen bisherigen Quellen, wie zum Beispiel dem Epidemiologischen Suchtsurvey (ESA), der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) und dem Portal des Bundesdrogenbeauftragten, hatte ich bisher immer den Eindruck gewonnen, dass problematischer Tabakkonsum verbreiteter ist als gesundheitlich riskanter und suchtkranker Alkoholverzehr.

Warum Tabak stark reglementiert und Spirituosen kaum?

Umso mehr verwundert es, dass die Reglementierung alkoholischer Getränke noch immer gegenüber den Einschränkungen bei Tabakwaren hinterherhinkt. So besteht bei Tabak eine Kennzeichnungspflicht, die in Text und Bild auf die gesundheitlichen Gefahren und Folgen seines Konsums hinweist. Auch ist Werbung in Medien (Rundfunk, TV, Internet, Print) untersagt. Ebenso gilt ein Verbot für Sponsoring und Promotion durch Tabakunternehmen. Zudem müssen sämtliche Zusatzstoffe außen vorbleiben, die den Geruch, den Geschmack, die Rauchintensität und die Nikotinaufnahme erhöhen beziehungsweise attraktiver gestalten. Hierzu zählen zum Beispiel Menthol, Frucht-/Vanillearomen, Ammoniak oder andere Salze.

All das gibt es bei Alkohol nicht. Und es sieht auch nicht danach aus, dass die Politik bereit ist, hieran etwas zu ändern. Die Ampelkoalition wollte laut Koalitionsvertrag zwar die Regelungen fürs Alkoholmarketing verschärfen. Umgesetzt wurde davon jedoch nichts. Ganz im Gegenteil: Die Bitburger-Brauerei war zum Beispiel einer der Hauptsponsoren eines so prominenten Events wie die letztjährige Fußball-EM der Männer in Deutschland. Ob der neue Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck mit seinen Verschärfungsvorschlägen mehr Glück hat, bleibt abzuwarten. Er will etwa Alkohol aus den sogenannten Quengelgassen in Supermärkten verbannen. Immerhin, das wäre ein Anfang.

Likör als ideale Einstiegsdroge?

Im Gegensatz zur Tabakindustrie haben die Produzenten von Spirituosen in Deutschland zudem vollkommen freie Hand, ihre Produkte so attraktiv wie möglich zu kreieren. Dies betrifft zum Beispiel den Geschmack, den Alkoholgehalt und die Aufmachung der Flaschen. Gerade hierfür ist die auf meinem Foto abgebildete Flasche Flimm ein hervorragendes Beispiel. Zucker und Waldmeisteraroma überdecken den Alkoholgeschmack und prädestinieren diese Art von Spirituosen als genussfreundliche „Einstiegsdroge“ für die jüngere Generation.

Außerdem sind sie im Gegensatz zu Premium-Alkoholika bezahlbar und fallen durch die knallgrüne Farbe und das Retro-Flaschendesign verlockend ins Auge. Des Weiteren beschwingen sie mit 17 % Vol. stärker und schneller als Bier oder auch Wein, sind aber doch nicht so stark, dass der Abend zu früh endet. Entsprechend beliebt sind solche Liköre als Shot und Longdrink-Zutat sowie in Bars, Clubs oder auf Partys. Nicht umsonst gehören Flimm und Co. laut Statista zu den Top 5 der Spirituosenarten in Deutschland und erreichen jährlich mehrere Millionen Konsumenten. Beliebtheit und Absatz werden seit Jahren durch Neuinterpretationen klassischer Aromen und kreativer Markenwelten ausgebaut.

Warum Suchtmittel, obwohl Gesundheit höchstes Gut?

Dessen ungeachtet gilt: Gesundheitsschädlich ist beides, Tabak wie Alkohol. Nun habe auch ich in meiner Jugendzeit gerne Party gemacht und dabei geraucht und getrunken. Meine favorisierte Zigarettenmarke war Gitanes ohne Filter. Sie galten als stark und ausgefallen und schienen mir von daher als Männlichkeitssymbol genau das Richtige. Als Partygetränk war Whiskey-Cola besonders angesagt. Heute frage ich mich: Warum tut man sich das an und greift wissentlich zu Dingen, die der Gesundheit so stark schaden?

Diese Frage ist keinesfalls lehrmeisterlich gemeint, etwa weil ich selbst mit Rauchen und Trinken aufgehört habe. Sie scheint mir aus einem anderen Grund mehr als berechtigt – auch im Sinne eines gesamtgesellschaftlichen Interesses. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts erhoben die Betriebskranken per Umfrage unter ihren Versicherten die Bedeutung von Lebenswerten. Zum wichtigsten Gut wurde damals wiederholt die persönliche „Gesundheit“ gekürt. Die Betriebskrankenkassen machten sich daraufhin für ihre Vermarktung den Slogan „Für das Wichtigste“ zu eigen. Nun hat sich die Landschaft der Krankenkassen seitdem grundlegend verändert. Werteorientierte Imageumfragen und entsprechende Kampagnen sind out. Stattdessen setzt man ganz im Sinne von moderner Dienstleistungsbeflissenheit und Serviceorientierung auf Qualitätsberichte und Kundenzufriedenheitsanalysen.

Dennoch betonen die Autoren und Autorinnen des DKV-Reports 2025 (Deutsche Krankenversicherung, Deutsche Sporthochschule Köln, Universität Würzburg): „Unsere Gesundheit ist das wertvollste Gut“, und verbinden diese Wertschätzung mit Daten zu körperlicher Aktivität, Ernährung, Rauchen und Alkoholkonsum. Ebenso zählt „Gesundheit“ in internationalen Rankings und Studien seit Jahren zu den Top-Werten.

Warum sind gerade Tabak und Alkohol so stark verbreitet?

Insofern also nochmal: Warum ist der Konsum von Tabak und Alkohol bei uns so stark verbreitet, obwohl wissenschaftlich belegt ist, dass beides der Gesundheit in erheblichem Maß zusetzt? Als Erstes zählen sicher die substanzspezifischen Eigenschaften von Nikotin und Alkohol mit ihren psychotropen Wirkungen auf das zentrale Nervensystem hierzu. Sie reichen von entspannend über anregend bis euphorisierend. Diese verlockenden Ad-hoc-Effekte lassen die drohenden Langzeitrisiken allzu leicht in Vergessenheit geraten. Man könnte auch sagen: Es ist das Ambivalente und Tückische an diesen Stoffen, dass sie einerseits gesundheitsschädlich sind, andererseits aber durch ihr besonderes Wirkprofil zur Verdrängung dieser Risiken beitragen. Auch eine genetisch bedingte Empfänglichkeit für die psychotropen Wirkungen von Nikotin und Alkohol scheint eine wesentliche Rolle zu spielen. Hinzu kommen Erziehung und Sozialisierung sowie gesellschaftliche Gebräuche und Gepflogenheiten. Schließlich hängt der Konsum von Suchtmitteln wie Zigaretten und Alkohol ebenso von der Verfügbarkeit und den Lebensumständen ab.

Schule und Bildung nur mit Zigaretten und Likör zu ertragen?

Doch kommen wir, um es etwas exemplarischer und konkreter zu machen, auf das von mir fotografisch eingefangene Parkbank-Stillleben zurück. Neben „Fairplay“ und „Flimm“ liegt eine Lektürehilfe zu Schillers Sturm-und-Drang-Drama „Kabale und Liebe“. In der Hochzeit des Absolutismus im ausgehenden 18. Jahrhundert entstanden, mag es heute etwas angestaubt erscheinen. Doch noch immer steht es für Bildung und ist ein Klassiker der Schullektüre. Hat es also ein Schüler oder eine Schülerin oder etwa ein Student beziehungsweise eine Studentin der deutschen Sprache und Literatur dort liegen lassen? Und ist der- oder diejenige an der Interpretation dieses anspruchsvollen Werks so sehr verzweifelt, dass es Zigaretten und Likör als Support brauchte?

In diesem Zusammenhang muss ich an einen Gag des bekannten Comedians Atze Schröder denken. Er erzählt von einem morgendlichen Tankstellenbesuch in der Woche – natürlich mit seinem Teilchenbeschleuniger aus Zuffenhausen. Eine dort herum chillende Gruppe junger Männer erkennt ihn und ruft ihm zu: „Ey Schröder, fährst du Porsche, Ferrari ist besser!“ Atze lässt es sich mit dem ihm eigenen Selbstbewusstsein nicht nehmen, geht herüber und stellt die Jungs persönlich zur Rede: „Bildungsveranstaltung mit sechs Buchstaben?“ Natürlich erntet er ahnungslose Blicke, worauf er das Rätsel umgehend auflöst: „Schule!“

Oder kommen Liebe und Selbstliebe bei uns zu kurz?

Hieran anknüpfend frage ich mich: Sind wir schon so weit, dass wir Schule und Bildung ohne Suchtmittel nicht mehr ertragen? Oder ist es eher der tragische Inhalt von Schillers Drama, der den Leser bzw. die Leserin in einer ansonsten überwiegend von oberflächlichen Pranks geprägten TikTok-Welt zu Zigaretten und Likör greifen lässt? In dem Sturm-und-Drang-Klassiker geht es nämlich um das Scheitern einer Liebe. Der Blick in die Statistik zeigt indes, dass dieses Sujet keineswegs angestaubt, sondern mehr denn je von gesellschaftlicher Relevanz ist. Im Schnitt werden in Deutschland mehr als ein Drittel aller Ehen geschieden. Kommt die Liebe bei uns also zu kurz und ist das vielleicht auch ein Grund für die Beliebtheit von Seelentröstern wie Zigaretten und Alkohol?

Möglich, aber im vorliegenden Rahmen kaum wissenschaftlich exakt zu beweisen. Was allerdings unschwer zu belegen ist: Auch heutzutage kann es im Zuge von Trennungen und Scheidungen zu dramatischen Verwicklungen im Sinne eines „bürgerlichen Trauerspiels“ wie „Kabale und Liebe“ kommen. Der Prozess um die Block-House-Erbin Christina Block und ihren Ex-Mann Stephan Hensel liefert hierfür ein anschauliches Beispiel. Und es ist durchaus schon vorgekommen, dass ein solch furchtbares und bedrückendes Schauspiel für die Hauptbeteiligten im nikotinschwangeren „Suff“ endete.

Es sind aber nicht nur zwischenmenschliche Herzensbänder, die reißen können. Auch die Liebe zu sich selbst kann scheitern. Diese Facette der Liebe wird in Schillers Werk ebenfalls aufgegriffen und verdichtet sich zum dramatischen Höhepunkt. Denn Ferdinand von Wagner, als Hauptprotagonist des Trauerspiels, vergiftet am Ende sich selbst und seine Angebetete Luise Miller. Eine gescheiterte Selbstliebe wiederum ist definitiv ein bedeutsamer Faktor, wenn der Griff zu Nikotin und Alkohol in eine zwanghafte Abhängigkeit führt. Denn auch Nikotin und Alkohol sind, wie bereits dargelegt, letztlich nichts anderes als Gift.

Und was ist mit Selbstbetrug und Selbstverrat?

Nun geht es in Schillers Drama nicht nur um Liebe, sondern – wie der Titel es bereits verrät – auch um Kabale. Kabale ist eine heute veraltete Bezeichnung für Intrige. Sie gründet auf Betrug und Verrat an den beiden Hauptprotagonisten und zerstört ihr Vertrauen und ihre Liebe zueinander. Als Folgeerscheinung kommt es ebenso zu Selbstbetrug und Selbstverrat. Die hierin wurzelnde innere Zerrissenheit von Luise Miller wird so zu einem treibenden Element der Tragik in Schillers Werk.

Pathos war ein prägendes Stilmittel des Sturm und Drang. Dies will ich mir hier nicht zu eigen machen. Denn ich bin kein Freund von übersteigerten Ausdrucksweisen. Dennoch sehe ich auch hier eine Parallele. Die Entwicklung einer Suchterkrankung entbehrt nämlich ebenfalls nicht einer gewissen Tragik. Dabei zählen Selbstbetrug, Selbstverrat und innere Zerrissenheit in diesem Kontext ohne Frage ebenfalls zu den wesentlichen treibenden Kräften.

Es ist das Spannende an den frühen Werken der deutschen Literatur, dass sie so viel Grundlegendes enthalten. Auf diese Weise kann man daraus bis heute gewinnbringend schöpfen. Mögen Kabale und Liebe sowie Fairplay und Flimm auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. Doch ich hoffe, ich konnte zeigen, dass sich auf den zweiten Blick dennoch zahlreiche gemeinsame Anknüpfungspunkte finden lassen.

Unzufriedenheit als Nährboden für Sucht?

Bleibt schließlich noch das Graffiti-verzierte Gitter des von mir hier erörterten Parkbank-Stilllebens. Graffitis provozieren bisweilen auch bei mir eine gewisse Art der inneren Zerrissenheit. Denn einerseits können sie ein leider allzu oft verwahrlostes urbanes Erscheinungsbild in erfreulicher Weise aufwerten. Andererseits gibt es immer wieder Fälle, in denen solche Abbildungen jegliche Ästhetik vermissen lassen. Ursprünglich heißt Graffiti „in Stein gekritzelte Zeichen“. Genau das sind sie dann auch. Und auf frisch renovierten Hausfassaden sind solche Schmierereien nichts anderes als purer und ärgerlicher Vandalismus.

Dieser Kategorie würde ich das hier gezeigte Spraybild zwar nicht gerade zuordnen. Aber ein visuelles Meisterwerk ist es sicher ebenso wenig. Vielleicht hatte der Urheber oder die Urheberin Langeweile? Oder entspringen solche Machwerke dem Bedürfnis, einfach nur Spuren zu hinterlassen – ähnlich dem Markierungsverhalten bei Hunden? Oder drückt sich in ihnen vielmehr eine latent-diffuse Unzufriedenheit über die bestehenden Verhältnisse, das Leben oder was auch immer aus?

Ich kann mir gut vorstellen, dass in vielen Fällen die hier zuletzt aufgeführte Unzufriedenheit die Triebfeder ist. Denn Unzufriedenheit scheint mir ein regelrechtes Symptom unserer Zeit zu sein. Nicht umsonst galoppiert mittlerweile in beängstigender Weise eine Partei zum politischen Erfolg, die außer dem Andienen an frustrierte Wutbürger wenig zu bieten hat. Und wer hier oder woanders kein Ventil findet, bedient sich eben im prall gefüllten Regal der Suchtmittel und betäubt Unmut und Missfallen auf diese Weise.

Auch dies ist wissenschaftlich schwer zu beweisen. Aber ist es nicht dennoch leicht nachzuvollziehen, dass Unzufriedenheit ein idealer Nährboden für die unverminderte Verbreitung von Zigaretten und Alkohol ist? Wichtig ist es, auch in diesem Kontext nicht den Eigenbezug zu vergessen: die Unzufriedenheit mit sich selbst. Denn selbstverständlich kann man nicht alles auf die Politik, das Leben und die Umwelt schieben. Vielmehr ist es oft genug auch das Hadern mit persönlichen Unzulänglichkeiten und/oder dem eigenen Schicksal, welches uns in die Arme von Substanzen treibt, die für unsere Gesundheit eigentlich Gift sind.

Woraus würde mein Stillleben bestehen?

Noch wichtiger ist aber: Es gibt Alternativen. Damit meine ich selbstverständlich nicht die in meinen Augen eher vermeintliche „Alternative für Deutschland“. Denn zum Glück gibt es auch andere. Für mich persönlich habe ich solche Alternativen gefunden: Viel Bewegung an der frischen Luft und in der Natur mit meinem E-Bike und neuerdings auch mit meinem Hund, die Pflege meiner Freundschaften, die Liebe, nicht immer ohne Streit, aber auf jeden Fall ohne hinterlistige und vergiftende „Kabalen“, das Schreiben, welches für mich nicht nur beruflich ein Lebenselixier ist, und die durchaus mühsam erworbene Fähigkeit, missliebige Dinge einfach mal hinzunehmen und zu ertragen.

Was würde vor diesem Hintergrund auf meiner Parkbank liegen? Beziehungsweise woraus würde mein Stillleben bestehen? – Offen gesagt aus nichts, außer eben aus Stille! Denn braucht es wirklich immer irgendetwas, was das Leben zusätzlich bestückt? Je älter ich werde, desto mehr bin ich bestrebt, mich von unnötigem Ballast zu befreien. Oder wie es französische Sauciers zu sagen pflegen: „Reduction, Reduction, Reduction!“ Das gilt erst recht für suchtaffine Dinge, aber auch für anderes. Denn mit leichtem Gepäck reist es einfach unbeschwerlicher.

In diesem Sinn möchte ich meinen heutigen Blogbeitrag mit einem Zitat von Friedrich Hölderlin, einem Zeitgenossen von Friedrich Schiller, beschließen:

„Es gibt ein Vergessen allen Daseins, ein Verstummen unsres Wesens, wo uns ist, als hätten wir alles gefunden.“